Qu’est-ce que la Maîtrise d’ouvrage ?

Dans le cadre de ce guide seront abordés les projets allant de l’aménagement du territoire au bâtiment et à son exploitation, en tenant compte de toutes les dimensions économiques, sociales, environnementales, techniques.

Le porteur de projet (généralement le donneur d’ordre pour lequel le projet est réalisé, personne physique ou morale, publique ou privée) est chargé :

- de formaliser l’expression de ses objectifs et de ses besoins,

- de définir l’organisation de son projet,

- de définir les objectifs de qualité,

- de contrôler la conformité des livrables remis par la maîtrise d’œuvre.

Il est responsable de la bonne fin du projet et de son financement.

« C’est celui qui décide et qui paye ».

Dans le cadre de son projet, le maître d’ouvrage apporte un territoire, un terrain,

un bâtiment ou un élément de bâtiment.

On peut citer, à titre d’exemple, les maîtres d’ouvrage suivants :

- promoteurs immobiliers,

- établissements publics,

- collectivités territoriales,

- services de l’Etat,

- entreprises,

- particuliers,

- etc.

Le terme PROJET désigne au sens premier, l’idée de quelque chose que l’on a

l’intention de faire. Par extension, le projet désigne les moyens jugés nécessaires

à la mise en œuvre de cette idée.

Le projet d’une personne morale ou d’une collectivité prend généralement la

forme d’une note d’intention et/ou d’une délibération.

L’OUVRAGE est un objet résultant d’un travail. Celui-ci peut être matériel ou

immatériel.

Dans les domaines de la technique et de l’ingénierie, les ouvrages sont

généralement :

- Ouvrages immatériels : programmes, schémas directeurs, documents de planification, éditions (logiciels, audio-visuel, …)

- Ouvrages matériels : construction mobilière et immobilière du Bâtiment et des Travaux Publics

La notion d’OPERATION s’apprécie en déterminant l’ampleur de l’ouvrage à

réaliser.

Elle induit la mise en œuvre de moyens techniques, administratifs et financiers

supposés produire le résultat recherché par le porteur de projet.

Le Code du travail (article R 237-1) définit la notion d’opération comme étant

« une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou

plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif ».

Outre les prestations de services et de travaux, une opération peut englober des

fournitures (mobilier, équipements, …).

L’opération est engagée après la décision d’opportunité et de faisabilité par le

maître d’ouvrage. (D’où la notion de phase opérationnelle d’un projet)

Qu’est-ce qu’un AMO ?

Dans un souci de qualité, de pertinence des projets et un contexte législatif et réglementaire toujours plus contraignant, la réalisation de projets d’ouvrages complexes ou ambitieux a rendu le recours à l’assistance à maîtrise d’ouvrage incontournable au fil des années. L’AMO, du fait de sa connaissance de la dynamique des projets, est en mesure d’expertiser une situation, d’analyser et synthétiser les problématiques rencontrées, tant dans les domaines techniques que juridiques, administratifs et financiers. Grâce à sa connaissance des langages et techniques des différents corps de métiers impliqués dans la conduite et la réalisation de projets immobiliers, urbains et de territoires, l’AMO est en mesure de représenter efficacement les intérêts du maître d’ouvrage et de coordonner les acteurs mobilisés.

Les compétences de l’AMO permettent au maître d’ouvrage de mieux préparer ses arbitrages et d’affiner ses prises de décisions.

L’AMO contribue, du fait de son intervention, à la maîtrise des trois paramètres essentiels pour l’aboutissement d’un projet réussi :

- Qualité et pertinence,

- Coûts,

- Délais.

Les AMO sont des professionnels venant d’horizons et de métiers différents. On peut distinguer les AMO généralistes et les AMO spécialistes. L’AMO généraliste intervient en principe sur l’ensemble des problématiques que peut avoir à traiter le maître d’ouvrage au cours d’une ou plusieurs phases de l’opération.

Ces types de missions sont souvent réalisées par des généralistes (économistes de la construction, programmistes, ingénieurs).

Les AMO spécialistes répondent quant à eux à des interrogations spécifiques de la Maîtrise d’Ouvrage. Ils lui apportent leur expertise de bureau d’études dans les domaines particuliers du projet (environnementalistes; urbanistes; restauconcepteurs; acousticiens; ergonomes diplômés; ingénieurs structures, fluides, …)

Urbanisme et environnement

L’aménagement du territoire, dans le respect de l’environnement, concerne

principalement des collectivités, des offices fonciers qui construisent des équipements

(éco quartiers, ZAC, bâtiments) ou assurent leur maintenance (voirie, parcs, espaces

naturels).

A côté de prestations plus techniques, ils sollicitent souvent des experts du territoire

et de l’environnement pour une assistance visant à consolider leur compétence

de maîtrise d’ouvrage. Ils font généralement appel à eux après avoir fait la

douloureuse expérience de conceptions hâtives, de consultations de prestataires

mal définies. Faute de compétence et/ou de temps, le choix du moins disant

par prix unitaire a pu au final leur coûter cher. En matière d’espaces verts, il peut

même s’avérer contreproductif !

Menée en partenariat étroit, cette assistance :

• ASSURE que l’équipement sera «bien né», conforme aux attentes et aux

moyens affectés au départ, minimisant les conflictualités structurelles de

maintenance, d’usage.

En urbanisme, un projet dure des années, voit se succéder des chargés

d’opération, des prestataires. Les nombreux compromis en cours de projet

nécessitent souvent un temps de clarification au sein même de l’équipe

de maîtrise d’ouvrage pour réaffirmer les points durs, ne pas oublier un

détail déterminant, et le cas échéant innover à bon escient .

• RECENTRE l’investissement du maître d’ouvrage sur son rôle de porteur

de projet, de stratège et d’arbitre

• EVITE des surcoûts et des retards, des malfaçons ou des chantiers

supplémentaires. Evite également les solutions toutes faites, et évite

qu’une bonne intention de départ ne se dilue, au fil du chantier, par

manque d’exigence ou faute de la compétence nécessaire pour une

traduction concrète.

• ECONOMISE des surcoûts de chantier, de maintenance et de

reconversion dès la 1ère année de mise en service et tout au long de la

vie de l’équipement.

Programmation

Que le projet concerne un bâtiment, un aménagement urbain ou territorial, la finalité

de la programmation est de permettre au maître d’ouvrage public ou privé de vérifier

la faisabilité de son projet du point de vue de ses usages, de sa technique, de la

réglementation et de son économie.

Ensuite l’AMO-programmiste exprimera de manière synthétique et hiérarchisée,

les besoins, exigences, contraintes et données de l’opération, pour consulter des

équipes capables de prendre en charge la conception du projet.

En tant que méthode, la programmation s’intègre dans une démarche d’assistance

générale aux maîtres d’ouvrage. Elle doit permettre de :

• Elaborer le plan de management du projet de sa genèse à sa mise en

exploitation en le traduisant notamment par le calendrier opérationnel.

• Impulser une dynamique de projet et fédérer les acteurs de celui-ci en

organisant la concertation, socle du recueil des besoins.

• Affiner les usages à servir, les contraintes techniques, anticiper les

conditions de maintenance et d’exploitation, et in-fine formaliser et valider

le document-programme

• Organiser la consultation des acteurs en aval et aider aux choix de

la réponse la mieux adaptée.

Par la suite, l’AMO-programmiste accompagnera la phase opérationnelle du

projet pour gérer les évolutions du projet en s’assurant du respect des objectifs

(usages, qualité, budget, planning).

Ingénierie (bâtiment, infrastructures, coordination)

Les besoins d’ingénierie et de conseil en AMO se développent avec la complexité

grandissante des ouvrages et la nécessité d’optimiser dans tous les domaines, (choix

techniques, coûts économiques, contraintes, qualité environnementale, etc…), que ce

soit un projet de bâtiment (neuf ou ancien à réhabiliter), ou un projet d’aménagement

urbain ou territorial.

Ainsi, les spécialistes ont élargi leurs formations aux aspects économique, financier,

environnemental, social, …

L’ingénierie privée est donc à même de compléter les moyens des Maîtres d’Ouvrage

disposant de services techniques internes avec des compétences partielles.

Pour parvenir à des constructions et aménagements durables, les AMO de

l’ingénierie (bâtiment, infrastructures, coordination) collaborent avec le programmiste

et définissent, à partir des besoins et contraintes, les objectifs techniques, le choix des

énergies si nécessaire, le niveau de qualité environnementale, la planification de la

réalisation, les exigences d’exploitation, les niveaux de performance si nécessaire…

Les marchés publics globaux, confortés par le nouveau Code des marchés publics,

sont appelés à se développer, (conception-réalisation, marchés publics globaux de

performance, marchés globaux sectoriels et contrats de partenariat public privé).

L’absence de lien contractuel entre le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre, cotraitant du marché de travaux, entraîne pour le Maître d’ouvrage, un accroissement de

ses besoins d’assistance à tous les niveaux : programmation, dossier de consultation,

consultation, suivi du projet et de sa réalisation, suivi de la planification, opérations

de réception, suivi de l’exploitation et de la maintenance, etc. Dans les marchés

globaux de performance, l’AMO définit, avec le Maître d’ouvrage, les niveaux

des performances techniques et environnementales à atteindre par le groupement

titulaire du marché (performance énergétique, garantie de performance intrinsèque,

garantie de résultat, etc.).

Les acteurs de l’ingénierie (bâtiment, infrastructures, coordination) sont aujourd’hui

mieux informés sur la conduite d’une approche globale dans la plupart des projets.

Les structures ou les intervenants possèdent soit une multicompétence soit le plus

souvent une compétence unique. Dans ce cas, ils sont capables de s’associer, sous

forme de groupements éphémères ou permanents d’acteurs, pour répondre de façon

cohérente et coordonnée à une demande globale du Maître d’ouvrage.

Quelques exemples d’interventions : études géotechniques, relevés de bâtiments

ou d’infrastructures, études topographiques, diagnostics et audits de toute sorte,

études de faisabilité (choix des énergies, choix techniques, …), définition et suivi des

performances énergétiques et environnementales dans les marchés publics globaux,

mission SPS, coordination, gestion de maquette numérique, ingénierie d’exploitation

et de maintenance …

Acoustique

Le bruit est la nuisance environnementale la plus citée par nos concitoyens. Au-delà

de la simple gêne, le coût social du bruit en France est de 57 Mr, il contribue

notablement également à des problèmes de santé.

L’AMO acousticien est le premier auxiliaire de santé.

Dans une époque où le lien social est le souci de toutes les politiques de la ville,

concevoir des espaces conviviaux, dont les ambiances sonores y contribuent

fortement, en est la base.

Dans les projets d’urbanisme, l’AMO acousticien permet d’identifier les contraintes

environnementales liées au bruit, d’éclairer les choix d’organisation de l’espace

en se reposant sur les principes de zonage et d’optimisation du plan masse.

Cette réflexion initiale est garante à la fois du contrôle des ambiances sonores et

d’économie ou de non coût pour gérer le bruit à l’échelle du projet.

Dans les différents bâtis, l’AMO acousticien analyse les contraintes

environnementales extérieures, des contraintes liées à l’usage (école de musique,

habitation, lycée…) et sensibilise à l’efficience de l’organisation des espaces.

Là encore, cette réflexion est la base de la coexistence de plusieurs activités ou

même du projet dans son environnement. Elle est, là encore, garante d’efficience,

et d’économie ou de non surcoût.

Enfin, l’AMO acoustique identifie les contraintes acoustiques en fonction des

usages et en définit les objectifs.

En phase conception et exécution, l’AMO acoustique veille à la bonne prise en

compte de l’ensemble des contraintes et des objectifs. Il examine la cohérence

entre ce qui était envisagé et ce qui est réalisé.

Ergonomie

L’ergonomie a pour objectif principal l’aménagement des conditions de réalisation

du travail et l’optimisation des conditions d’usage.

En AMO, l’ergonome éclaire sur les paramètres d’usage, de performance, de

sécurité-santé des agents, collaborateurs ou usagers et sur l’organisation que le

futur ouvrage va structurer.

Son objectif est d’éviter au maître d’ouvrage, les écueils des projets essentiellement

portés sur les dimensions techniques, sous-estimant de ce fait celle de la

population bénéficiaire, usagers ou agents.

L’AMO ergonome est porteur de l’adéquation de l’ouvrage à ses futurs usagers.

Par sa participation, il garantit la prise en compte des aspects d’usage, de

maintenance, d’exploitation et permet d’optimiser les futurs coûts d’exploitation.

La responsabilité sociétale des organisations (RSO) et des entreprises (RSE)

implique de veiller à cette économie des ressources matérielles et financières, et

à ce propos, l’ergonome est l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage.

Grâce à l’ergonomie, les décisions de conception sont éclairées par des

arbitrages entre les différentes dimensions de la performance : humaine,

technique, économique…

Qu’il s’agisse de l’aménagement d’un carrefour (flux, circulation, etc.), de la

construction/réhabilitation d’un bâtiment ou d’un aménagement urbain ou

territorial :

• En phase de conception, l’AMO ergonome veille à l’adéquation des choix

de conception avec les futures activités, les besoins et les caractéristiques

physiologiques, perceptives et cognitives des usagers.

• En phase d’exécution, l’AMO ergonome veille à la prise en compte

effective des préconisations et à la cohérence générale entre ce qui a

été programmé et ce qui est réalisé.

Un accompagnement tout au long du projet, de la programmation à l’exploitation,

un lien permanent avec l’ensemble des acteurs et une traçabilité importante sont

les bases de l’ergonomie.

Elle conseille et participe dès la réflexion du projet (analyse de l’art), lors de la

programmation (analyse des besoins, exigences des usages et de l’activité future

probable), en cours de conception (aide à la créativité et respect des conditions

d’usage, de sécurité et de performance), pendant de la réalisation (ajustement

des compromis, modélisation des changements et traçabilité des choix) et tout

au long de l’exploitation (évaluation de la performance et veille règlementaire).

Economie de la construction

Spécialiste des coûts pour les opérations de construction et de rénovation,

l’économiste prescrit, quantifie et estime les ouvrages. Il connaît parfaitement les

normes et techniques applicables et permet d’orienter le projet vers le meilleur rapport

qualité-prix. Ses compétences lui permettent de garantir la faisabilité technique et

financière du projet et le respect du budget défini.

Par ailleurs, son expérience dans la gestion de l’exécution des travaux le

prédispose naturellement à l’élaboration et au contrôle du calendrier général de

réalisation du projet.

L’économiste détermine l’enveloppe budgétaire du projet en phase de faisabilité

en conjuguant les impératifs financiers, techniques et juridiques. Il participe

ensuite à la mise en forme du programme, puis propose et accompagne les

procédures de passation des marchés. Il vérifie le respect des objectifs en phase

de conception, évalue l’impact des modifications éventuelles du programme et

contrôle les estimations prévisionnelles des travaux.

Au moment de la consultation des entreprises, l’économiste accompagne le

processus par une action d’expertise et de contrôle sur les pièces techniques et

les prix. Tout au long des travaux, il assure une assistance économique, par le

suivi des glissements budgétaires et la mesure de l’avancement réel.

Formé au droit à titre accessoire, l’économiste de la construction peut en

outre prendre en charge la définition, la préparation, la passation et le suivi

administratif des contrats de prestations intellectuelles et de travaux.

Il rédige les cahiers des charges, définit et formalise les procédures de passation,

accompagne les consultations, aide le maître d’ouvrage à contractualiser,

puis administre l’exécution des contrats en assurant la gestion des paiements

intermédiaires et finaux, ainsi que les modifications éventuelles du contrat

Restauconcepteurs ®

Un AMO Restauconcepteur a pour principale fonction d’accompagner les

Maîtres d’Ouvrage dans leurs parcours de réflexion dans les domaines de la

restauration afin de les aider à prendre des décisions en connaissance de cause

selon le principe du « meilleur compromis ».

Ses interventions peuvent être situées en amont d’un projet (avant même qu’il

n’existe !) dans le cadre de missions stratégiques et/ou d’opportunités, et se

prolonger par des études de faisabilité (souvent nécessaires avant de passer en

phase de programmation) comprenant la scénarisation des champs du possible.

Après attribution des marchés de Maîtrise d’œuvre, l’AMO Restauconcepteur

peut garantir à la Maîtrise d’ouvrage que son projet, en phases étude et

réalisation, restera en adéquation avec les objectifs fixés. Il pourra également

l’aider dans l’arbitrage de certaines décisions.

Enfin, le suivi contractuel et opérationnel après réalisation correspond à la suite

logique d’une mission d’AMO Restauconcepteur.

Les enjeux, en matière de restauration collective et commerciale, sont tels qu’il

est nécessaire de s’appuyer sur un AMO Restauconcepteur afin de garder la

maîtrise de son projet et de ne pas en subir les dérives.

Les conséquences opérationnelles liées à un manque d’accompagnement sont

souvent inacceptables (surcoût d’exploitation, surcharge de loyer, maintenance

non maîtrisée) et peuvent remettre en cause l’équilibre socio-économique d’un

projet.

Tourisme, Loisirs, Culture

Avec un poids de plus de 7% du PIB, le tourisme constitue un secteur d’activité de

premier plan dans notre pays, qui demeure par ailleurs la première destination

du tourisme international. Discipline transversale par excellence, le tourisme

s’inscrit dans les champs de la culture, du sport et des loisirs et à des échelles

diverses : site, équipement ou territoire. Un complexe hôtelier, un parc de

loisirs, un musée ou encore une véloroute sont quelques exemples illustrant cette

diversité. L’ingénierie touristique intervient auprès des maîtres d’ouvrage publics

et privés durant les différentes étapes de ces réalisations. En amont, l’expert

est mobilisé pour diagnostiquer une ressource à valoriser, vérifier l’opportunité

d’un projet ou en garantir la faisabilité technique, juridique et économique. En

phase opérationnelle, il accompagne le maître d’ouvrage dans des missions de

programmation, de gestion de projet et de suivi de réalisation.

Par rapport à d’autres secteurs, l’AMO s’entend ici dans un sens plus large du fait

justement de la diversité et de la nature des opérations. À côté d’équipements

touristiques classiques, l’ingénierie touristique s’attache aussi au développement

de nombreux projets dont la finalité (l’ouvrage) n’est pas une construction.

C’est le cas par exemple pour la création d’un événement culturel ou sportif,

pour la mise en place d’équipements scénographiques, d’outils de médiation

numérique, de signalétique patrimoniale, de certains équipements d’activité de

pleine nature, etc. Mais quel que soit l’objet, la démarche est souvent la même

et les AMO tourisme, généralistes ou spécialistes, constituent aujourd’hui les

auxiliaires indispensables des maîtres d’ouvrage

Particularités de l’Assistance à maîtrise d’ouvrage

Les AMO, qu’ils exercent sous forme individuelle ou dans le cadre d’une société,

sont indépendants de tous les autres acteurs d’une opération dans le cadre de

l’exécution de leur mission.

Cette indépendance constitue une force et une garantie d’impartialité dans le

cadre des conseils qu’ils délivrent.*

Leurs décisions ne sont guidées par aucun autre intérêt que celui de leur client,

le maître d’ouvrage.

L’AMO privée indépendante connait de surcroît des qualités intrinsèques par rapport à une « ingénierie intégrée ou mutualisée » :

- Elle garde une indépendance liée à l’absence de rattachement hiérarchique. Le regard objectif, extérieur, tout comme la liberté de mener un dialogue contradictoire, sont des facteurs rassurants dans toutes les phases d’études du besoin du Maître d’Ouvrage et de calibrage du projet par exemple.

- La diversité d’expériences qui enrichit l’expertise des AMO privés est un élément indispensable pour atteindre un projet de qualité, faire face aux imprévus et introduire de la nouveauté, voire de l’innovation, dans le projet du maître d’ouvrage.

La rémunération de l’AMO s’établit toujours dans le cadre d’une convention préalable à l’engagement de mission.

Les modifications ultérieures intervenant sur la rémunération de l’AMO concernent les cas de révision de prix ou de modification profonde de la commande initiale.

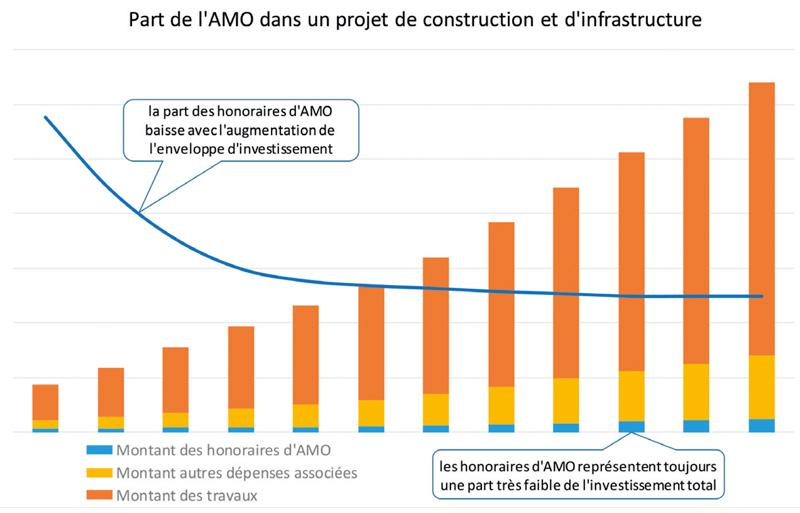

La rémunération de l’AMO prend la forme d’un montant global forfaitaire.

Dans son calcul, elle prend en compte les coûts matériels et salariaux liés à l’exécution de la prestation, les coûts de déplacement et de missions associés, les frais généraux imputables à l’opération, les sujétions particulières, notamment les visites, réunions et mises au point, ainsi que la marge estimée par le prestataire couvrant la part du risque.

Elle n’est jamais calculée en pourcentage du coût des travaux.

Il convient tout d’abord de rappeler que l’assistant du maître d’ouvrage n’a pas vocation à se substituer au maître d’ouvrage et encore moins au maître d’œuvre. Son rôle est celui d’un conseiller, qui prépare les décisions du maître d’ouvrage et ne participe pas à la réalisation matérielle de l’ouvrage.

L’obligation à laquelle est tenu l’assistant à maîtrise d’ouvrage est une obligation de moyens.

Il lui appartient donc de souscrire une assurance de responsabilité civile

professionnelle propre à garantir les dommages qu’il pourrait causer aux maîtres

d’ouvrage qu’il assiste.

Toutefois, la responsabilité de l’AMO diffère de celle des autres professionnels

appelés à contribuer à la réalisation du projet.

Plus précisément, pour autant qu’il reste dans le cadre de sa mission, il n’est

pas considéré comme constructeur et n’est donc pas soumis à la responsabilité

décennale.

Il convient cependant d’être attentif au contenu des prestations qui lui sont confiées.

La réalité des pratiques amène bien souvent l’assistant à maîtrise d’ouvrage à réaliser des missions comportant une part de conception telles que des études de faisabilité ou l’analyse critique d’un projet conçu par le maître d’œuvre. Ces missions dépassent le périmètre des prestations d’AMO et seront requalifiées par le juge en missions de maîtrise d’œuvre susceptibles d’engager la responsabilité décennale de celui qui les réalise.

Il appartient donc au maître d’ouvrage de bien différencier les missions nécessaires à la réalisation du projet et de vérifier que chaque intervenant a souscrit une assurance couvrant les conséquences de l’engagement de sa responsabilité, en raison de ses interventions.

L’AMO doit quant à lui être vigilant sur le contenu des missions qu’il s’engage à réaliser et s’assurer que sa prestation n’outrepasse pas le périmètre des missions pour lesquelles il s’est assuré.

Bien choisir un AMO

Pour le maître d’ouvrage, il est important de définir le plus tôt possible :

- Ses ressources propres • son besoin d’assistance,

- Les objectifs et attentes concernant la mission à réaliser,

- Le cahier des charges de consultation de son AMO,

- Les délais nécessaires à la consultation et à la réalisation de la mission.

La procédure à suivre doit être adaptée au regard de la complexité de l’achat envisagé et de la connaissance du marché afin d’obtenir et de choisir des offres techniquement satisfaisantes. Pour ce faire, l’acheteur doit procéder à une publicité suffisante lorsque le succès de la procédure en dépend, et veiller à ne pas contracter systématiquement avec la même entreprise. En marché public, la procédure négociée sous le seuil maximum de 40.000z HT donne au maître d’ouvrage la possibilité de rémunérer un conseil qui peut l’aider à définir le cadre général de son projet.

Que ce soit en marchés publics ou en marchés privés, c’est le règlement de la consultation qui doit présenter l’organisation générale de la mise en concurrence, les critères de choix, la définition des éléments attendus par le maître d’ouvrage, une description de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et des parties prenantes de l’étude, ainsi que du dispositif de validation des livrables fournis par l’AMO. Ce document contient également une note de présentation exposant :

- Le contexte de l’opération, ses enjeux et leur hiérarchie, • les données synthétiques correspondant à la problématique de l’opération,

- Les éléments dimensionnant l’opération,

- La nature de la mission qui sera confiée à l’AMO.

Pour réaliser la mission demandée, le niveau de compétence d’un AMO se mettra à la hauteur des enjeux de l’opération à traiter. La légitimité pour réaliser la mission est un facteur important pour la réussite de l’opération.

Le dossier de consultation des AMO demandera au minimum la liste nominative des intervenants avec leur CV, références, certifications et le schéma prévisionnel des interventions proposées pour répondre à la mission. Des signes de qualité tels que les qualifications de l’entreprise contractante peuvent être demandées : OPQIBI, OPQTECC, OPQCM...

La nomenclature des missions d’AMO montre toute la diversité des compétences nécessaires pour répondre aux besoins.

Les marchés d’AMO sont à attribuer de préférence à la suite de procédures restreintes, qui se déroulent en deux étapes successives : sélection de candidatures puis appel à propositions.

La consultation portera ainsi sur un nombre restreint de candidats (4-5), qui auront préalablement été sélectionnés en fonction de leurs compétences, références et moyens (sans exclure la possibilité d’intégrer une ou deux jeunes équipes). L’avantage de cette procédure est de permettre :

-

1

Aux candidats : de ne s’investir dans une proposition que s’ils ont été sélectionnés, et donc de savoir que leur offre ne sera pas une « bouteille à la mer » risquant d’être jugée sur son seul critère mesurable (le prix).

-

2

Au maître d’ouvrage : de limiter les risques d’une consultation infructueuse et de faciliter le travail de dépouillement.

Les critères de compétences, références et moyens, présentent les caractéristiques suivantes :

Les compétences :Au vu de la diversité des missions que l’assistant à maître d’ouvrage est amené à accomplir, le maître d’ouvrage veillera à choisir un professionnel réunissant des compétences larges dans les domaines technique, administratif, juridique et financier.

Les références :Les références doivent apporter la visibilité nécessaire au maitre d’ouvrage pour l’appréciation de l’expérience des candidats. L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat.

Les moyens :S’agissant de prestations intellectuelles, la qualité et les compétences de la ou des personnes consacrées à l’exécution de la mission auront une place de choix dans la grille d’analyse ¬du maitre d’ouvrage. Même si le maître d’ouvrage a déjà défini les étapes de l’intervention dans son cahier des charges, la méthodologie d’une mission d’AMO doit toujours être détaillée par le candidat pour devenir in fine une définition précise de la mission contractualisée et exécutée.

Ainsi comme dans tous les cas où «les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l’appel d’offres» il est souhaitable de n’utiliser que des procédures laissant des possibilités de négociation et d’adaptation du contenu de la mission.

Le mémoire définitif de l’offre devra ainsi être visé au contrat. En marchés publics, ceci devrait conduire à n’utiliser que des procédures «adaptées» (selon les seuils) ou des procédures avec négociation selon art. L.21243 du Code de la Commande Publique

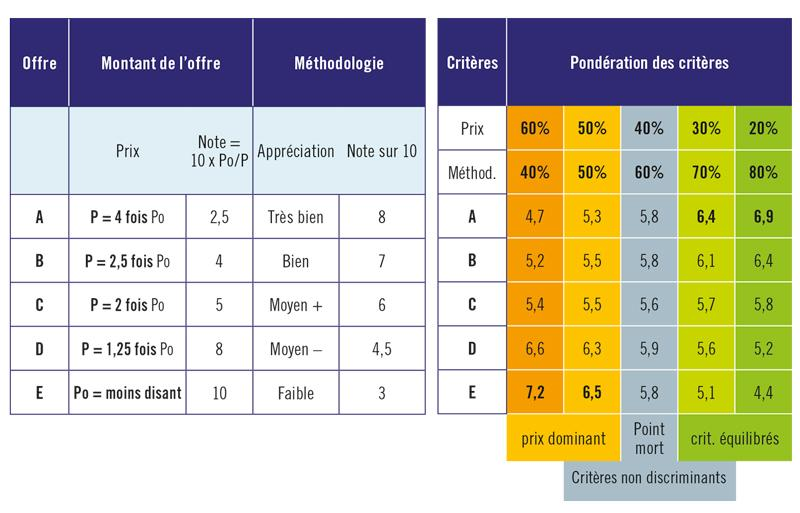

Les offres de service pour des missions d’AMO sont principalement jugées sur leurs prix et leur méthodologie.

De manière générale, pour bien comprendre cette méthodologie et pouvoir l’évaluer, il sera toujours préférable de prévoir la possibilité d’auditionner les soumissionnaires.

La méthodologie :Incluant les moyens humains et matériels consacrés à l’exécution des prestations et les délais d’exécution de celles-ci, la méthodologie proposée par les candidats sera évidemment un critère important du jugement des offres. Pour l’examen de ce critère, une note méthodologique devra reprendre la description des moyens humains et matériels spécifiquement dédiés à la prestation. Il est important de laisser à l’AMO la responsabilité de sa méthode d’intervention, afin qu’il puisse répondre aux mieux aux attentes du maître d’ouvrage.

Les prix :Le prix des prestations de l’AMO ne doit pas être calculé sur un pourcentage appliqué au montant de l’investissement. Le contrat sera passé sur base d’une mission clairement définie pour un prix global et forfaitaire. Ce prix correspond principalement au temps consacré aux études et recherches nécessaires et est décomposé par élément de mission. Par ailleurs, l’indication d’un coût journalier de chaque intervenant servira de base en cas d’interventions ponctuelles ou de compléments de mission non prévus dans le contrat initial. Ces interventions supplémentaires seront quant à elles formalisées par des bons de commande.

Les deux principaux critères ne peuvent pas être évalués selon une même échelle, l’un est quantitatif et ainsi directement mesurable tandis que l’autre est qualitatif et résulte donc d’appréciations moins objectives, de sorte que les systèmes de pondération utilisés sont en général très déséquilibrés.

Les prix des différents candidats sont facilement comparables entre eux, mais pour ce type de mission ils se situent couramment dans une fourchette pouvant aller de 1 à 4, et souvent plus(1). Le mode de notation le plus courant est inversement proportionnel au prix, de sorte que le moins-disant obtient par principe la note 10/10.

La comparaison des méthodologies est plus délicate car les notes se fondent sur du «non-mesurable» et les instructeurs des consultations d’AMO se permettent rarement des appréciations très tranchées. La dispersion des notes attribuées est en général plus étroite, la meilleure note dépassant rarement 8/10.

La simulation ci-dessous traduit une situation dans laquelle les meilleures offres seraient les plus chères :

Dans cette simulation c’est toujours «le prix le plus bas qui gagne» si le poids du critère «prix» est supérieur à 30%, et ce quelle que soit la qualité de l’offre ! Or pour permettre un véritable choix du «mieux-disant», la combinaison des critères et leur pondération doivent être suffisamment discriminants sans conduire à une domination du critère prix. Pour cela il est presque systématiquement nécessaire que son poids soit limité à 30%.

En effet l’enjeu d’une mission d’AMO n’est pas son prix mais la qualité des prestations qui permettra d’assurer la meilleure économie et la qualité de l’opération complète.

Au regard de celle-ci le gain obtenu en choisissant l’AMO le moinsdisant représente à la fois un risque sur la qualité finale, et une économie insignifiante. A cela s’ajoute le risque de surcoûts induits pour l’opération en cas de prestation d’AMO insuffisante. Ce risque est particulièrement amplifié lorsqu’une pondération trop forte du prix est en fait un appel aux prix les plus bas (dumping).

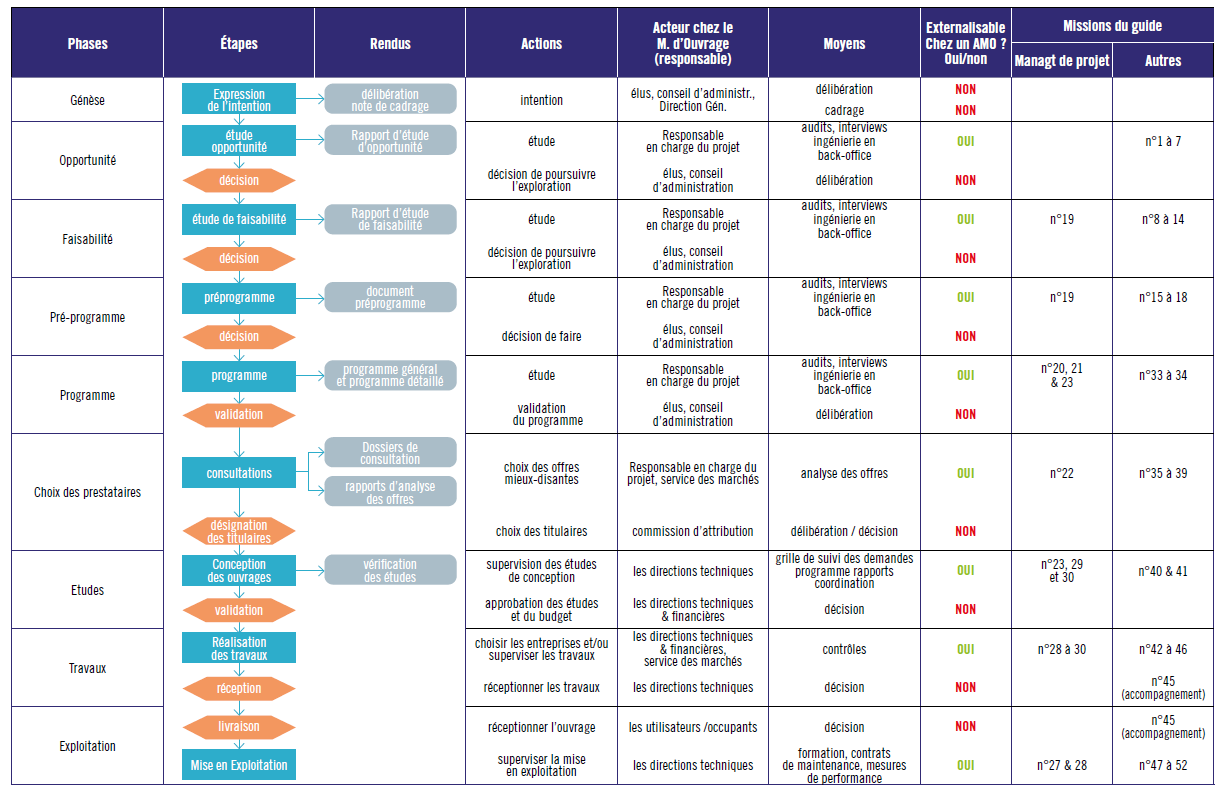

Articulation des missions d’AMO avec la Maitrise d’ouvrage